| 投稿日 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 2014年 3月13日 | 和やかに!卒業旅行 満喫 | |

| 2014年 2月25日 | 美術工芸科の専門課程、全て終了に思う | |

| 2014年 2月18日 | 木版画講座・奮闘記 | |

| 2014年 1月 5日 | 初日の出 | |

| 2013年12月14日 | 花壇の花を植え換えました | |

| 2013年12月12日 | 美術工芸科・忘年会開催 | |

| 2013年 9月20日 | 美工A班課題学習・国立女性教育会館講堂ロビーで作品展示 | |

| 2013年 6月 7日 | 美工B班課題学習・県立美術館と民族博物館見学 | |

| 2013年 5月18日 | 校外活動②「小江戸川越探索」(5/15) | |

| 2013年 3月26日 | 美工の「五つ星花壇」づくり終了 | |

| 2013年 2月10日 | いよいよ、課題学習にチャレンジ | |

| 2013年 1月31日 | 新年会開催 | |

| 2012年12月21日 | 陶芸講座と気象講座 | |

| 2012年10月 4日 | 宿泊交流研修 | |

| 2012年 9月 8日 | 美術工芸科の懇親会開催! | |

| 2012年 8月15日 | 学園祭に向けて初練習;美術工芸G2 | |

| 2012年 7月10日 | 「美術工芸・白熱授業」状況 | |

| 2012年 7月10日 | 校外活動①(6/6)上野公園美術館巡り |

和やかに!卒業旅行 満喫

和やかに!卒業旅行 満喫

★平成26年3月12日(水)快晴 マイクロバスにて!

“早春を

☆28期美術工芸科は、金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三公園のひとつ、

梅の名所で知られる、徳川斉昭公が「民と偕(とも)に楽しむために造られた

施設」水戸偕楽園と岡倉天心没100年記念展が開催されている、千波湖の畔に

創られている茨城県近代美術館を訪ねる。

☆寒い日々が続いていたが、天候にも恵まれ、7時45分東松山駅を出発,

順調に予定時刻10時半に近代美術館に到着、早速、岡倉天心の思いを描いた

「ぼかしの彼方へ」を感動と驚きを感じつつ、鑑賞する。

およそ、100年前、天心が訴えたのは西洋の模倣でも日本の伝統墨守でもなく、

それらを超え、時代に即した絵画の創出でした。その未知なる絵画の探究の

ため、絵画たちが創造の原点に立ち返ることを企画し、天心は世間から隔絶

された北茨城の五浦に日本美術院を移し活動する。

新表現「グラデーション」を伴う色画表現に始まる試みと、現代作家の作品

との対照を、「ぼかし」をキーワードに!

☆ゆっくりする間もなく、美術館内レストランで「スペシャルランチ」を

美味しく戴き、その後は、陽気にうかれ、千波湖周辺を散策しながら偕楽園

までノンビリと歩く(約30分)。千波湖(せんばこ)は市民の憩いの場でもあり、

偕楽園の風景には無くてはならない存在である。

●千波湖では多くのカモや白鳥・黒鳥が目を楽しませてくれます。

☆寒波が意地悪をし、満開予定が偕楽園の梅は5分咲きぐらいである。

しかし、一部の場所では満開の状況、大勢の観光客が訪れ楽しんでいました。

好文亭は、二層三階建ての「好文亭」と平屋建ての奥御殿を総称して好文亭

と呼んでおり、各所に創意工夫と洒落さを感じさせ、斉昭公は文人や、領内の

人々を集め、詩歌や慰安の会を催した。3 階楽寿楼からの眺めは素晴らしい。

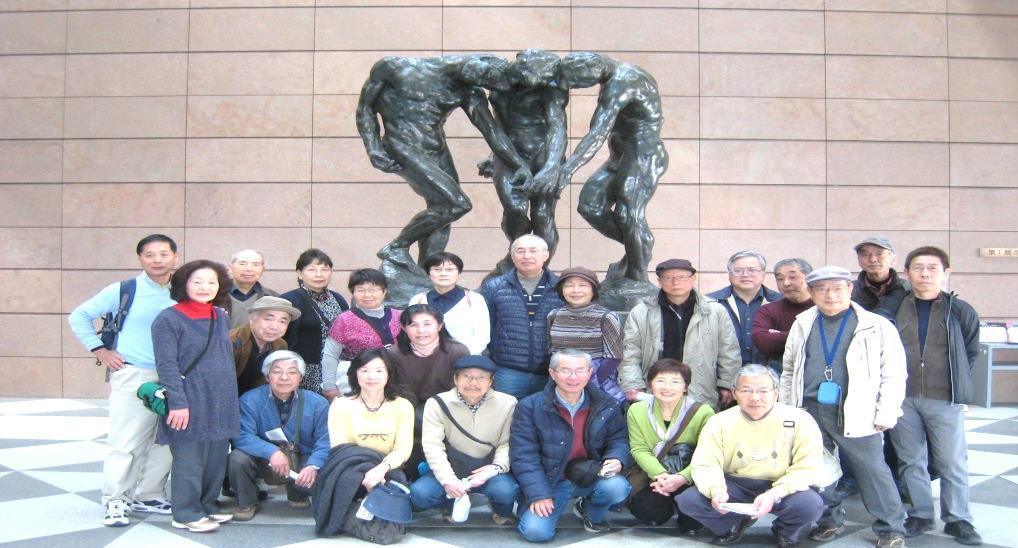

★ 美術館内で唯一、撮影が許された「ロダン像」作の前で!

☆3 時半頃、帰路に向う、車中ではビンゴゲームもありました。一番大切な

コミニュケーションも十分図られました。

楽しみ、仲間と共に一日過ごすことが出来たことに感謝を申し上げます。

そして、今後も多くの機会を作り、積極的な参加をお願いします。

ご協力有難うございました。

5班 幹事一同(美術工芸科)

![]()

美術工芸科の専門課程、全て終了-2014.02.25

美術工芸科の専門課程修了に思う

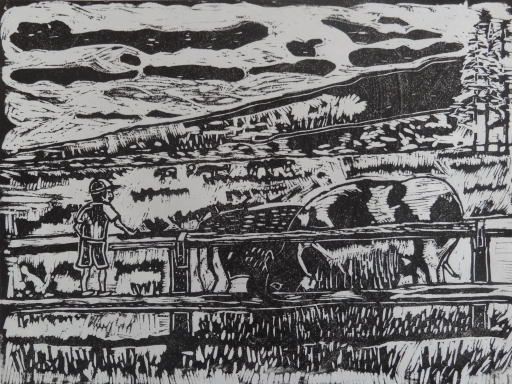

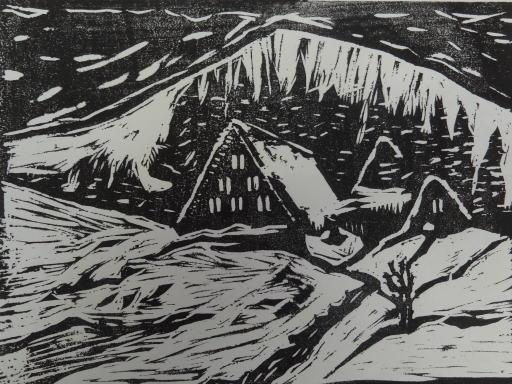

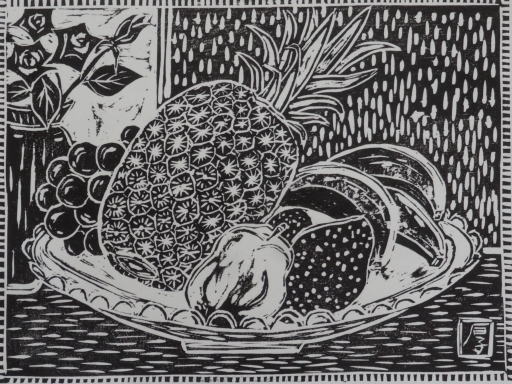

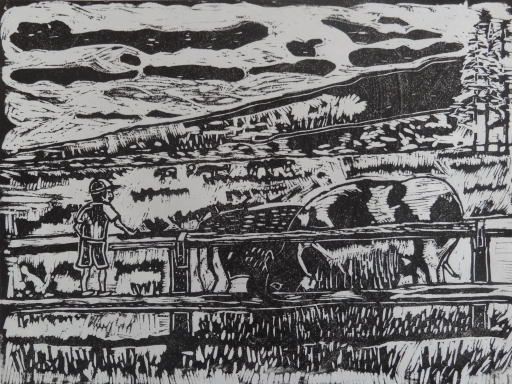

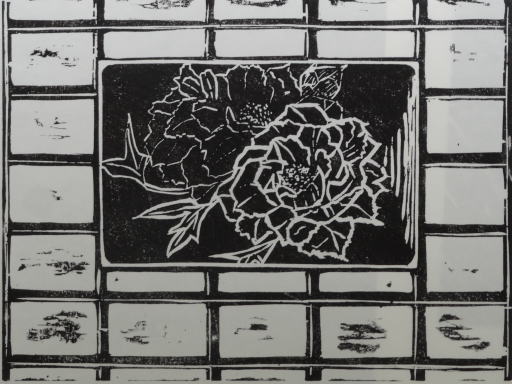

木版画で美術工芸科の授業を全て終了した。

デッサン、スケッチ、水彩画、水墨画、油彩など2年間勉強した総仕上げの授業だった。

制作段階で試し刷りした作品も4枚手元にある。これに淡彩したら、どんな絵になるか楽しみも残った。

滝平二郎の絵と同じくなるのかと想像したりする。

私は裏、表の両側彫った。そのうちの1枚は孫と過ご

私は裏、表の両側彫った。そのうちの1枚は孫と過ご

した夏休みをスケッチしておいたもので下絵を描いた。

授業で学んだものを旅先でスケッチとして残しておいて

役立った。

これからも旅先でスケッチとして残したい。この孫との

スケッチがあったから彫る気になったのだと思う。

皆さんの作品がどんなものかわからず最の授業は終わってしまったのは残念である。卒業後でも、美術工芸科の木版画作品展を開き皆のコメントを聞くのも楽しみだ、提案したい。年1回のクラス会が決まったので自分達の当番でぜひ実現できたらと思う。

今回はほとんど先生に用意して頂いたが、紙、墨、刷毛、彫刻刀、台板などを自分で準備し、作品づくり

出来たらと考える。

手間はかかるが小川町の工芸センターで紙漉きを経験したので和紙も自分で用意出来たらさらに楽しみだ。

木版画の基礎を学べたから年賀状の作成にも役立てそうである。

さらにこの木版画を持って市展などに参加出来たらと夢は膨らむ。

中島 康夫(美術工芸科)

![]()

木版画講座・奮闘記-2014.02.18

![]()

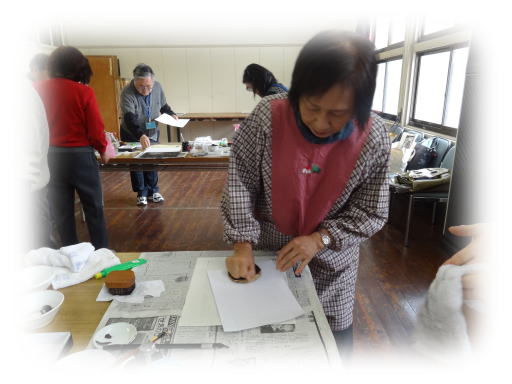

美術工芸科「専門課程」の木版画講座が昨年の暮、12月18日(水)から始まりこの2月

12日(水)までの5回 とその間に2回の準備作業を挿んだ全工程は、無事終了しました。

講師は、版画作家の須永高広先生が担当して頂きました。

この1年間の専門課程全講座の内、12回は須永先生の講座でした。(7回は油絵講座)

一方学生は版画の経験者は数名いた様ですが、殆どが初心の1年生でした。

事前に "木版画実習計画 張り込み法による 一版一色“ の資料が全員に配布さており、

それには講座の回毎に各自が準備する道具、学園が貸与する道具(彫刻刀・バレン.作業台等)

又、日程に従い行動予定が示されていました。

・第1回目 12月18日(水) 版下絵制作…モチーフは果物。

代表的な 池大雅・ 与謝野蕪村・浦上玉堂ら中心と卒業生の参考作品を見る。

・第2回目 1月8日(水) 張り込み(版下絵を版木に貼り付ける)と彫り。

・第3回目 1月15日(水) 前回に続き彫り。版画の歴史 日本と西洋 様々な表現の講義。

2月3日(月) 試し刷りの前々日 版画用紙の湿し作業。

・第4回目 2月5日(火)試し刷。 (一人4枚)

2月10日(月)本刷りの前々日 版画用紙の湿し作業。

・第5回目 2月12日(水)本刷り。(一人5枚)

★木版の制作は2~3人で班を組む。制作過程での面白いエピソードは珍しく出ない

程の熱中振りに始終した90分でした。

★版画は、日本画手法と並び、この技術は世界でも高く評価されており、世界の洋画

にも、少なからず影響を与えていたとの話に改め驚ろかされました。

★版画制作は、下絵を描き・版木に張り込み・彫る・版画用紙の湿す・刷ると工程が

多岐に跨っている事は、極めて複雑と実感させられました。

特に湿しの工程は(7~8人だけしか体験出来なかった作業ですが、)刷り上げの

結果を左右する重要な影の作業と知り、更なる複雑性を認識致しました。

Mさんなどは先生から、“湿しの名人”と冷やかされる程 熱中している姿を見せていた

のも微笑ましい光景と云えるでしょう。湿しの体験もいい経験でした。

★版木の版画用紙をバレンで圧力を加える頃から次第にわくわくし、刷り上がりの絵を

見た瞬間の感動もまた格別です。白黒一色のバランスと、彫りの線が飛び込む瞬間は、

他に味えない感触ではないでしょうか。

★今回体験した25 名それぞれ異なった感想・思いを持った事でしょうが、その体験は

身体の何処かに残り、何時か形を変えて発揮されるのでしょう・・・・。

★殆どの人は版木の裏も彫って居た様ですが学習成果が出ていたのも印象的でした。

★先生の総論 「思ったより?全体的にレベル高いのに驚いた」とのことでした。

具体的な内容は聞き漏らしましたが・・・・・・

最後になりましたが、卒業を前にした1 年間、油絵に木版画と長時間に亘りご指導賜り、

学生と共に作業し完成に手助け下さったこと、又、未知の世界にもご案内頂いた事にお礼

申し上げます。

本当に有難う御座いました。

以下、木版画「1年生」の完成作品です。

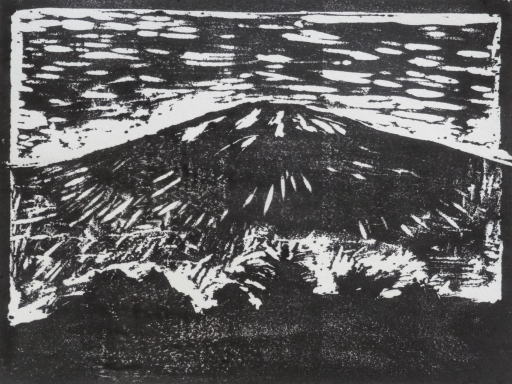

初日の出-2014.01.01

「初日の出」

美工科の皆さん、明けましておめでとうございます。

東松山学園での学園生活、2年目の新年を迎え感慨ひとしおですが、皆様には如何お感じでしょうか。

昨年を振り返ってみれば、課題学習の研究、期を越えた合同学園祭等大きな行事があり、美工科一同が

一致団結して取り組み無事終えたことが、私にとってまた皆様にとって、充実した日々ではなかったか

と思います。

いよいよ三学期が始まりますが、三月の卒業まであとわずかです。悔いの残らない学園生活を過ごし

たいものですね。そして、卒業後の校友会活動を通じ、築き上げてきた美工科の絆を、より強く発展さ

せて行こうではありませんか。

2014年1月1日は、雲一つない晴天の夜明けから始まりました。その推移を連続スナップ写真でお

届けいたします。

如何ですか。何時もの早朝ウォ-キングで撮った光景です。

家中 正利(美術工芸科)

![]()

美術工芸科・花壇の花植え換え-2013.12.14

花壇の花を植え換えました

12月14日(土)、今年の漢字「輪」にあやかって、円形の輪になるように花を植え換えました。

花壇担当の2人とお助け人のFさんと3人で、来年の春まで咲くように、少し荒れていた花壇を耕して

約2時間で完成となりました。

今年の冬は、例年と比べて寒さが厳しいようです。登校日も、来年の3月まで残り僅かとなりましたが、

花壇の花が、我々を暖かく迎えてくれると思います。

また、来年の新入生を歓迎する時期まで咲き続けているように、随時花の手入れも必要となります。

他のクラスの花壇を含めて、気がついた方の花の手入れにご協力願います!

葉ボタンを5輪ずつ、二つの円形内に植え付け

葉ボタンの見頃が過ぎると、その周辺の花が輪となって咲く予定です。

美術工芸科忘年会開催-2013.12.04

美術工芸科・忘年会開催

美術工芸科は、2年前の発足当時は30名いたのですが、現在25名と減っています。しかし何分大人数の為、何をやるにもA班B班の2班に分けてやることが多く、自ずと班毎の活動が多くなり一クラスが纏まって動くことがほとんどありませんでした。

近々の行事でも課題学習、学園祭の出し物然りで、班単位での活動、打合せや打上げとなってしまい、一度クラス全員が一堂に会して、課題学習や、学園祭、卒業旅行等の反省会を兼ねた、忘年会を行おうということになり、巡回当番の1班が担当幹事として、12月4日(水)忘年会を行いました。

久しぶりのクラス全員の集いでしたので、最初は中々盛り上がらない時間が有りましたが、お酒も進み:幹事進行による、「この2年間を振り返って、を一言」で各自一人一人が発表することによって、この人がこんなことを考えてやって来ていたのかとか、あの人は結構満足してやっているんだとか、まだ美術工芸の中で何をやって良いのか(絵画なのか、陶芸なのか?)発見できていない(才能が見つからない)等、新しい発見もあり、段々と盛り上がっていきました。又卒業してから「どうするとか、今はまだどうしようか迷っている」等、あちこちで話が盛り上がっていったのでした。

そしてカラオケの熱演になると、楽器の持ち込は禁じた??のにウクレレ演奏を交えたり、各自の自慢の喉を披露し合い、「この人の歌:初めて聞いた」「あの人結構うまいんじゃない」等拍手や囁きで、楽しい時間があっという間に過ぎていったのでした。こうして美術工芸科が一つになっての忘年会も、楽しく終了することができたのでした。

最後に全員で、各人の健康を祝して 関東一本締め でしめくくり、名残惜しい忘年会を終了する事が出来ました。

ここに幹事一同として、美術工芸科の皆さんの協力に感謝すると共に、残り少ない月日を美術工芸科が一つになって、楽しく思い出に残るように過ごしていければと切に願っています。

幹事:家中、小川、柏葉、会田(美術工芸科)

![]()

美工A班課題学習・国立女性教育会館講堂ロビーで作品展示-2013.09.18

美工A班課題学習・国立女性教育会館講堂ロビーで作品展示

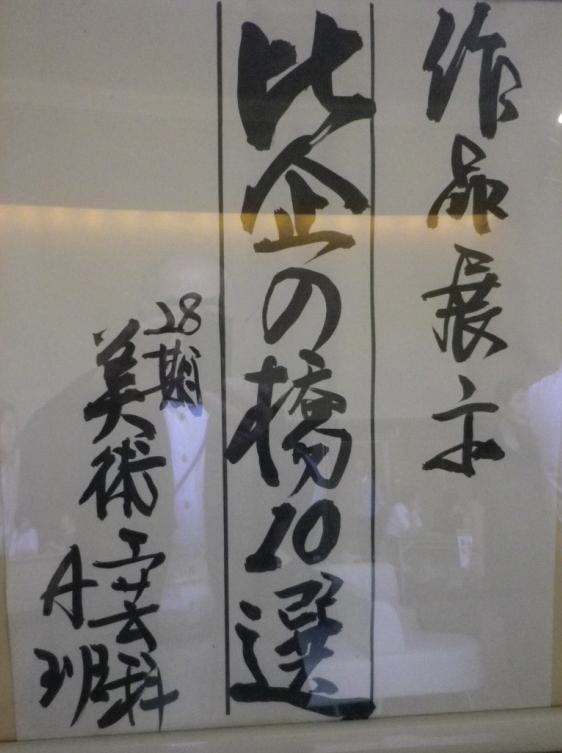

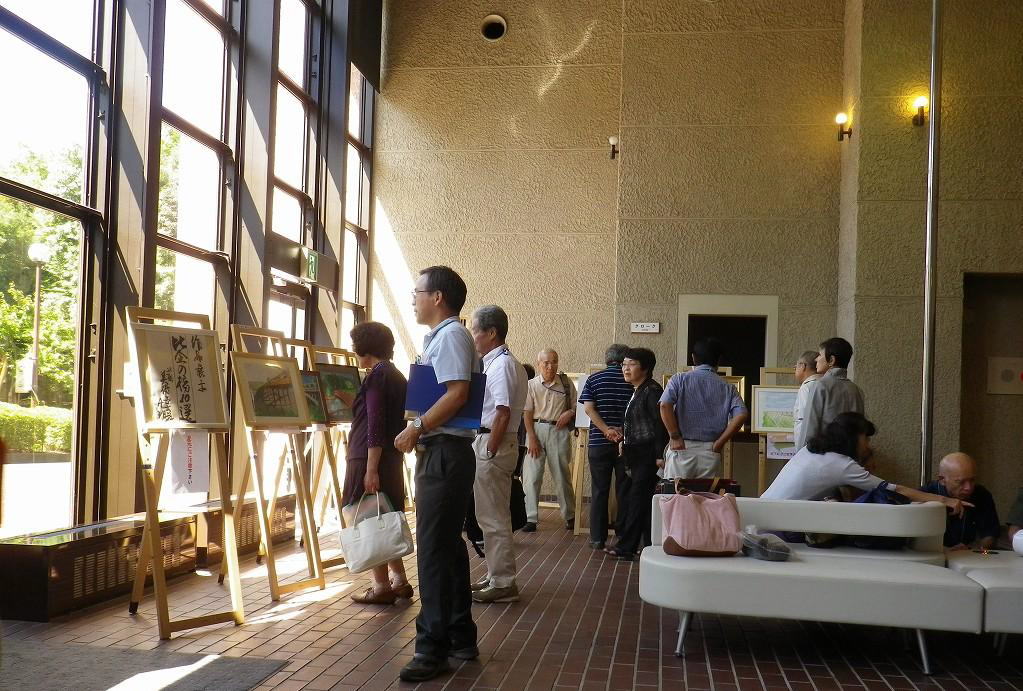

美工A班メンバー12人全員の思い思いに描いた比企の橋10選を、来賓の人や在校生に見て頂ける

よう国立女性会館講堂ロビーに作品展示しました。

どのような姿の展示がよいか検討した結果、いきがい大学東松山学園のイーゼル(大)を13台を持ち

込み、展示コーナーを作ろうということになりました。

そして各人の作品に対する想い・描いたポイント・描いた構図・描きたい理由・描いた感想等、作者が訴

えたい文章を『作品の名紙』に記載し、水彩画や油彩画の解説にしました。又 展示コーナー入口には

『力強い芸術性の高い書』で誘導も致しました。

それでは作品展示コーナーの様子をご覧ください。

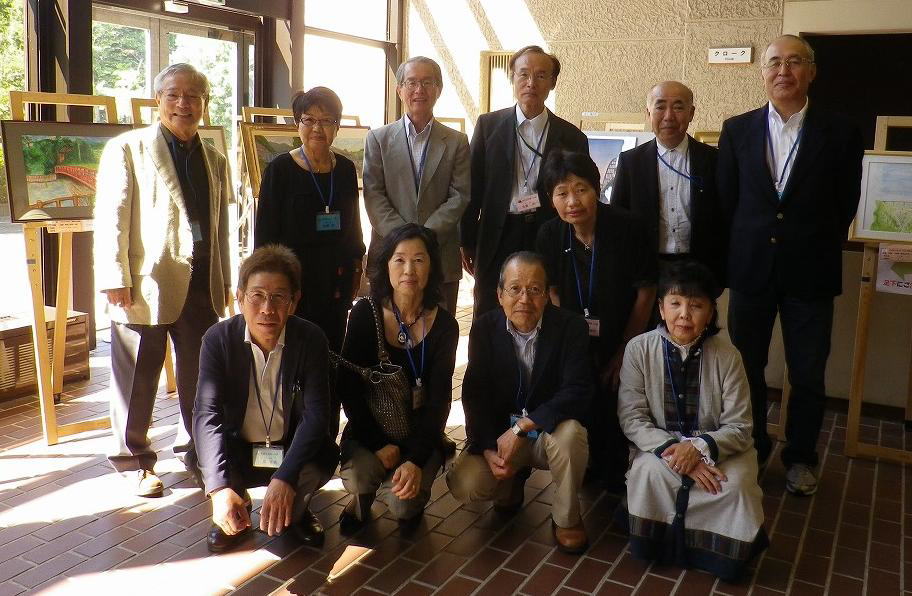

Kさんの書です! 作品展示会場風景(熱心に見てます!)

課題学習発表会を終えてほっとしたメンバー

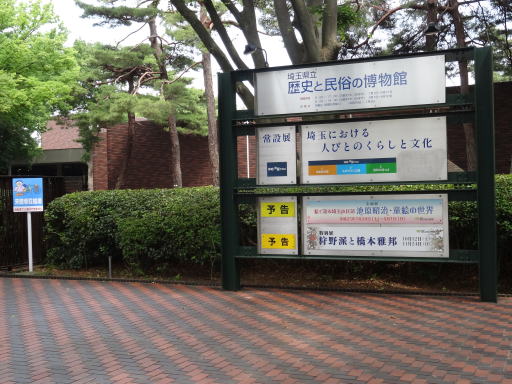

美工B班課題学習・県立美術館と民俗博物館見学-2013.06.05

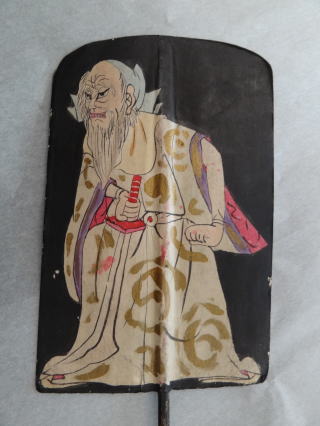

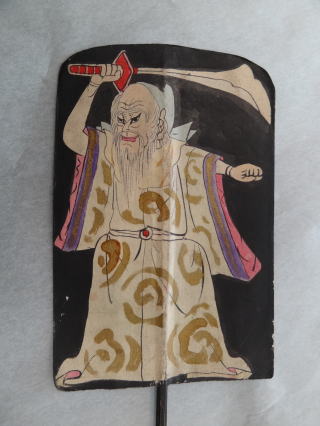

紙芝居の原点・写し絵

地元埼玉の美術展見学で視野を広げて、紙芝居の原点を調査する目的で校外活動に出かけました。

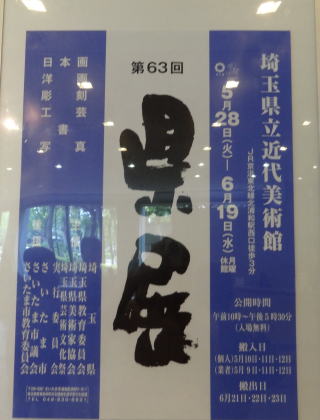

埼玉県立近代美術館で行われている第63回埼玉県美術展覧会を初めて見せてもらったが、人物、風景

などの写生画が多数出展されており、自分もこのレベルに達したいなあと思いました。

日展と違い、50号がほとんどなのでモチーフ、表現の仕方など身近に感じました。

細かく良く表現出来たものだと感心したり、大きく大胆に描かれているなあと感じましたが、私は

やはり風景画に関心があったので、その前に立つとしばらく立ち止まって筆の使い方、表現方法、

色使いなど熱心に見せたもらいました。

多くの作品を見て、なんでもモチーフになるんだなあとも感じましたが、松の表皮だと思うがそれのみ

の絵、地割れのみを画いたものが入賞されていて私の関心とあまりにも掛け離れていました。

やはり入賞するためには通常と違った視点が必要なのかなと感じた次第です。

飯能出身の郷土の画家である小島喜八郎さんの絵も常設展で見ましたが、電柱が歪んでいる絵を見て

参考になるどころか、今までのイメージが吹き飛んでしまいました。

これも美術館に寄付して下さった方々のお蔭で作品を見る事が出来、感謝したいと思います。

今回の主目的である埼玉県立歴史と民族博物館に所蔵されている立ち絵(写し絵)を初めて見せて

もらい、紙芝居の原点という貴重な物を見る事が出来きました。

紙芝居の絵を仕上げる勉強にと、グループで出掛けましたが、作品制作に大いに参考になる一日で

ありました。

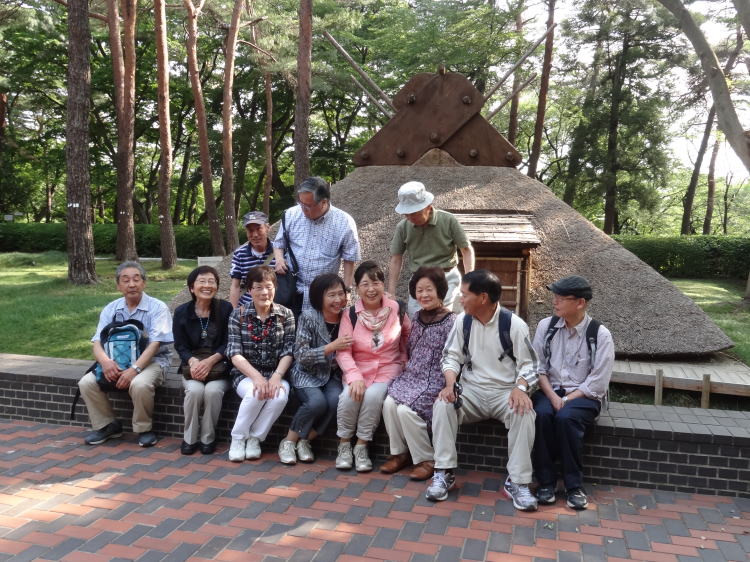

校外活動の疲れも笑いで・・・

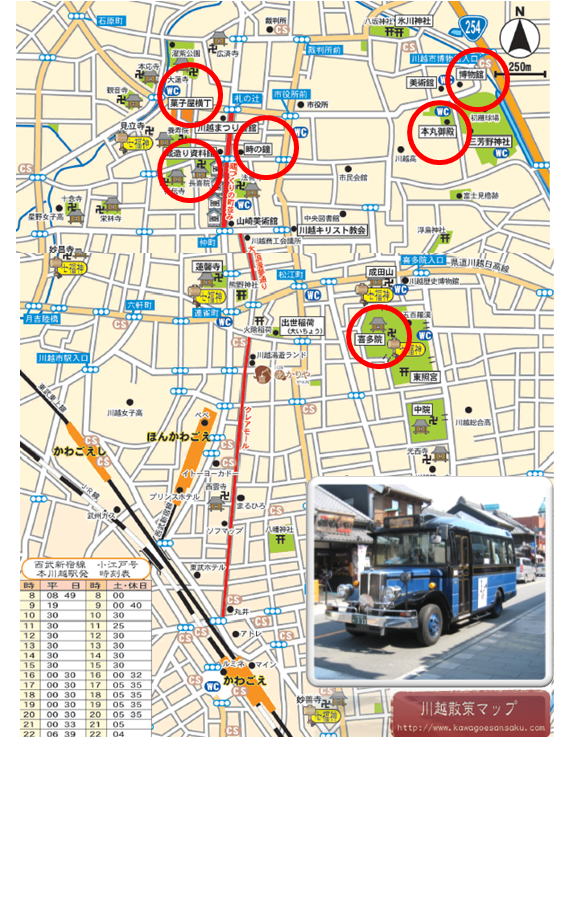

校外活動②「小江戸川越探索」-2013.05.15

美術工芸科・自主活動②:「小江戸川越探索」

・日時 :2013年5月15日(水)

集合 川越駅 9時30分

喜多院 10時

・探索コース:喜多院⇒本丸御殿⇒市立博物館

(昼食)

時の鐘⇒蔵造り資料館⇒菓子屋横丁

(現地解散)

・幹事 :4班

「校外活動時は、いつも遅刻者無しです!」

昨年の校外活動①では、東京・上野まで出かけたので今回は近場の川越となりました。

ほとんどの仲間は、川越には何度も足を運んでいますので、ガイド案内付きの「探索」とし

各見学先で「丁寧」すぎるくらいのガイドの説明もあって、深く川越を理解できたかと思います。

たまたまガイドさんは、いきがい大学伊奈学園を卒業された方でしたが

たまたまガイドさんは、いきがい大学伊奈学園を卒業された方でしたが

以前から歴史に興味をお持ちからガイドを志願されたようで、縁もある

「いきがい大学生」を前に、つい熱弁されたようです。

川越にゆかりのある天海増正(滋眼大師)の長寿歌「気がながく、

勤めはかたく色うすく、食ほそうして、こころひろかれ」も披露された。

喜多院本堂

五百羅漢

本丸御殿

市立博物館

□以下、後日参加者から頂いた感想を含めた「一言コメント」です。

・小江戸川越探索、1万4千5百歩のぶらり旅でした!

・蔵造りの街並みで、水彩画で描いて楽しむ老人を発見!

・美術工芸科の皆さん、どうゆう訳か美術館を通り過ぎ博物館へ!

・菓子屋横丁で、昭和をなつかしみ食べ歩き、縁側・縁台で休憩!

・川越にシャッター通り発見、通り全体の一斉定休日でした!

・ガイドさんの説明聞くだけで疲れ、本丸御殿で大の字になりたかった。

・川越城の大きさは、結構大きかったという事がわかって驚きでした!

・ガイドさんの「過剰サービス」も、「年寄り」にはチョットきつかった!

・川越のことは分かっているつもりでしたが、今回、案外知らないことが多いのに気がつきました。

・クラス全員参加!天候にも恵まれ楽しかった!

見慣れた景観もガイドの案内で再認識、又、ゆっくり歩いてみたーい!

・シルバーガイドさんの説明の元、喜多院、本丸御殿他、見学しましたがとても新鮮、且つ歴史

のある町と再確認しました。

・「小江戸川越」と言うより、家康公(香)の匂いのする江戸幕府そのものでした。

印象に残る喜多院は、まさに江戸城の生き写しで「また来たいん」と自問しながらの家路かな!

・”時”の音は聞けず残念でしたが,鐘台を撮影のトキに、その場を忘れ自己だけの世界にスリップ、

過ぎ去ったトキが一瞬脳裏を過ぎ去った別世界の気持になれたこと。

・美工の校外学習は、やっぱり四班がぴったり。何故って、他の班ではこれだけの満足感は味わえ

ないのではないか。そんな気分です。有り難うございました。

□前回に続いて幹事となった4班の「反省会」より

・現地解散後(午後3時)、喫茶店で無事終了を互いに確認し、また、

全員参加して頂き満足されたようなので、ソフトドリンクにて互いの

労をねぎらう。

・ついでに、次回は幹事にならないように「秘策」も練りました。

幹事(美術工芸科4班)

![]()

美工の「五つ星花壇」づくり終了-2013.03.26

![]()

3月6日(水)クラスホームルームで、美術工芸科の花壇担当として学園近くに住んでいる二人が

担当(自薦)となりました。「夏場の水やり」しか頭に浮かばず名乗り上げた次第です。

ところが「男性には任せては、どうなるか・・??」と、3月11日(月)花壇整地に、3月

26日(火)花の植え付けにと、強力な女性陣の援軍を得て、「五つ星花壇」が完成しました。

花壇も最初の「構図」が大事らしい

学園正門の桜も開花

□ 3月11日(月)花壇の土づくり

27期生のみなさんから引き継いだ花壇(看板付き)を、小型耕運機と肥料持参の

「お助け人」にも協力して頂き、無事整地作業が終了。

「花の植え付けの数週間前は、整地して寝かせるのよ」の「助言」も頂く

「やはり女性陣の協力を得ないと、花壇も1年間は持たない」が二人の実感で、まだ

植え付けできる場所も少し余っていますので、今後もクラスのご協力をお願い致します。

今回植え付けした花がいっぱいに咲く頃(6月初旬)、「花見茶会」でも開催しましょうと

企画しております。

美術工芸科・花壇係(小川、松木)

![]()

いよいよ、課題学習にチャレンジ-2013.02.10

いよいよ、

我ら28期美工科で、課題学習にチャレンジ!

立春を過ぎ、春一番が待たれるなか、寒風吹き荒れる今日この頃。

三学期を迎え、課題学習も1月23日の小杉先生からのオリエンテーション。続いて1月30日

の27期美工科先輩によるアドバイス。そして、極めつけの多摩大学総合研究所中庭教授の

「課題学習進め方」の講義を受け、春待つ気持ちなど吹っ飛び、皆の胸に寒風が入り込み一挙に

緊張感が高まってきました。

チャレンジする前に、脳を生き生きとさせる「臨床美術」の授業を受けて、頭をリフレッシュ。

そんな中、我ら美工科も先日の授業日午後のホームルームでグループ分けの話し合いを持ち、

いろいろな意見も出ましたが、多数決で学園祭時のグループと同じグループ分けにしようと決ま

りました。

諸指導で外堀を埋められ、グループ分けを行ない取り組む土俵が決まりましたので、いよいよ何

を取り組むかの課題の選定へと入ります。オリエンテーション、先輩のアドバイス、中庭教授の

講義指導を糧にし、尚且つ我ら28期美工科生の個性を生かしながら進めて行こうと思います。

チャレンジするからにはグループ単位となりますが、9月の発表会目指して挑戦してよかった

と思えるように、悔いの残らない学習となるべく、クラス全員で肩肘張らずに取り組んで

参ります。

家中 正利(美術工芸科)

![]()

美術工芸科の新年会開催さる!

1月9日(水)に「第28期のいきがい大学美術工芸科」の新年会を、東松山市内で開催しました。

正月

1日も早く回復されるよう切に願い止みません。

入学以来10ケ月経過しました。当初は【芸術家の卵】気取りで、自己主張が目立つ状況でしたが、学園祭

を契機に一皮も二皮もむけ脱皮した気がします。共同作業を通じ、目標に対峙する自分は、如何に動き、行動

すべきかを考える様になりました。成長と充実感を感じる今日この頃です。

これから始まる「課題学習」は、まさに共同作業の塊です。 ヨ~シ 自信が湧いて来た。頑張るぞ!

話題が逸れましたが、新年会に戻します。

席は入り口で籤を引き決まります。隣は必ず異性と粋な計らい・・・・宴席は3班ホープの千葉さんの手慣れた

順

デュエット・独唱・グル―プによるウクレレ演奏。トカトカ・・・・・・

宴席イヨイヨ最高潮に達しました。

コ―ヒが出る合間にホット(?)ニュースの披露も飛び出しました。

チョット変わった処では ・・・・

①

本学園の学生証で、携帯電話契約が学割適用!(嘘・本当?)

②

国民健康保険の加入者は各自治体指定の保養所を使用すると\3,000の補助が出るんですって!

(川越市は有りません)

以上、楽しい2時間を過ごしました。

幹事長・幹事が中心になって、総員が力強く1本締めで目出度く閉幕。

“味“と”盛り“のある新年会にご協力頂き有難うございました。

![]()

陶芸講座と気象講座-2012.12.19

美術工芸科「専門課程」の陶芸講座が10月24日(水)から始まり、陶芸初体験の学生が

ほとんどでしたが、12月19日(水)無事終了しました。(計5回)

講師は陶芸家の中澤先生で、「陶芸一般の話」から始まり、マグカップ製作、筒花入れ製作、

素焼き、釉薬掛け、本焼き、そして待望の窯出しまでの講座でありました。

当クラスの学生全員が久し振りの「土いじり」を童心に帰ったように、ワイワイガヤガヤと楽しく

陶芸製作を体験させて頂きました。

講義中は、学生が一人一人勝手に製作を進めるため、講師から「よく話を聞いてからにして下さい」

等の熱心な「苦言」に似たお言葉も飛び交いましたが、下の写真のような状況でした。

講師から聞きました。素焼き前の乾燥中、関東特有の乾燥した晴天を期待されていたが、

あいにくの曇り続きで自宅に持ち帰って乾燥させたそうです。

丁度タイミングよく「釉薬掛け」の12月5日(水)、合同学習で「防災と気象」をテーマとして、

TV等でご活躍の平井信行氏(気象予報士)の講座がありました。

個人的にも、たいへん興味を持って聴かせて頂き

ました。さすが今人気のキャスターで、聴き安くて

一つ一つの説明も丁寧な話振りに、私を含めてほとんの

学生が感心した次第です。

「何故、埼玉は暑い?」や、「今年の冬は10数年振り

の強力な寒気団南下で12月は乾燥続きの厳冬になる」

等の説明を、難しい事を判り易く講義される「話術」を

お持ちのようです。

平井信行氏(気象予報士)の講義

タイミングのいい「気象講座」を聴講したかいもあって、素焼き状態もよく、釉薬掛けの作業となり

またまた、講師の話を聞くのも半ばして、それぞれ焼きあがりのイメージを画いて一斉に釉薬掛けと

なった次第です。⇒本焼き開始は、12月13日。

⇒

⇒ ⇒

⇒

バケツに群がって釉薬掛け

□待望の「窯出し」(12月19日)

最後の本焼き中に、予想もしていないかった震度4の地震が発生し、またまた講師の心配(倒れて

いないか、割れていないか)もありましたが、窯出しで無事焼き上がっているのを確認し、一同

ほっとしたところです。

窯出しの瞬間 講師も安堵感の笑顔

それぞれの焼き上がり作品を探しております。

多くの学生は、予想もしない焼きあがりの色や模様に一同感動したようです。それぞれ自宅に

持ち帰って、それなりに置き場所に収まっていると思います。

ちなみに私のところでは、翌朝見てみると、一つは思惑通りに茶飲みお碗として、もうひとつは

「切り花入れ」ではなく、愛犬のトイレの傍に「消臭剤の木炭入れ」として、すっかり収まって

おりました。

最後に、講師の中澤先生の熱心なご指導と、一緒になって製作仕上がりにご心配して頂き

お礼申し上げます。

松木 茂雄(美術工芸科)

![]()

美術工芸科・宿泊交流研修-2012.09.27-28

9月27日~28日の一泊二日で、伊奈、熊谷学園の美工科学生との交流宿泊研修が、

埼玉県県民活動総合センターで行われた。

一日目は般若心経、十句観音経の写経や面相筆で平たい石に一文字を書く、一字一石経

の体験などを行い、夕食後懇親会をグループ別に別れてテーブルを囲み他学園の学生と

親睦を深めた。

写経の説明を受ける真剣な眼差し 夕食会での我が学園メンバーによる大合唱

どうですか、息もぴったり!

勿論、その後我がクラスメイトが、とある部屋に集まり、写経で悟りを開いての深夜まで、

東松山学園の美工科のあるべき姿について、ディスカッション?を行った。これはじつに有意義な

ものとなった。

これが悟りを開いたディスカッション?

二日目は学園間の交流を深めるため、前日のグループ単位で、「言葉遊び」として俳句

や川柳を即興で作り発表し合った。それぞれのグループの発表に点数をつけ競い合ったが、

なんと、一番高い評価を受けた学生が、我が学園のメンバーから出たことは、大いに鼻が高かった。

知性が漂う光景です

日頃受ける授業とは趣が異なり、学園外での活動も新鮮で充実したものであったし、他学園の仲間、

さらには我らクラス仲間との絆を、より深める機会になったことに感謝したい。

最後に、「言葉遊び」での、我らが誇る最優秀作品を紹介いたします。

「たどたどし 孫の歩みと わが歩み」

ずばり実感が出て頷けるし、ほれぼれする作品ですね。

家中 正利(美術工芸科)

![]()

美術工芸科の懇親会開催!-2012.09.05

当日の午後の授業(水彩画・初日) 盛り上がる前に「素面」で集合写真!

9月5日(水)に「第28期いきがい大学美術工芸科」の懇親会

出席者多数(出席率90%)のうちに開催されました。

ここでは、普段はいつも熱心な画学生?から一転し、お酒を酌み交わしながら(もちろん車で

来られた人達は、お酒は一滴も飲まずに食べるほうに専念)、芸術論、限られたこれからの人生に

ついて等、熱く語り合うことができました。心はまさに夢多き少年・少女そのもので、皆明るく

輝いていました。

改めて打ち解けた雰囲気での「生い立ちから始める自己紹介」

お酒が入るにつれて次第に心がうちとけ合い、そして本当の友人同士の交わりが出来たものと

考えております。改めてお酒は、コミュニケーションの潤滑剤であり、4次元世界を移動できる

タイムマシンであると、つくづく実感することができました。そして、このような楽しいひと時が、

普段の教室での学習とは又別の意味で、明日の活力となるのだということを確信しあい、懇親会を

閉めることができました。

“28期美術工芸科の皆さん、明るい明日に向かって飛躍しましょう!!”

「ほんの一瞬の真実の愛は百万本の薔薇をも惜しまない」

;何処かで耳にした、ある芸術家の気障(きざ)な言葉より

締めは、ウクレレ伴奏に合わせて「上を向いて歩こう!」の合唱

澤田 勝彦(美術工芸科)

![]()

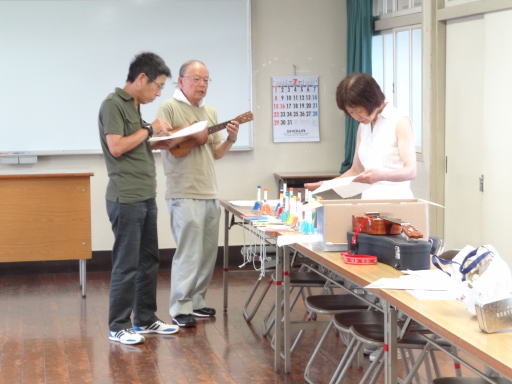

学園祭に向けて初練習;美術工芸G2-2012.08.01

美術工芸クラスのグループ2(15人)では、今秋開催される

美術工芸クラスのグループ2(15人)では、今秋開催される

学園祭に向けて、楽器演奏にて全員で歌を披露することに

なりました。

楽器は、ウクレレ、ギター、ハンドベル、他の構成で、曲名は

学園祭まで非公開です。

演奏できそうな仲間が5,6人いますので、この夏休期間に1回

集まって練習して見ようとなり、8月1日(水)午後から実施しまし

た。

まずは「音合わせ」の基になる調弦から始まり、配布した楽譜で

合奏練習を3時間ほど行いましたが、話し合った結果、「楽しく

明るく元気に」をモットーにして、全員が演奏に参加してもらう

ためにも、半数以上の方には、ハンドベルを練習して頂く方向

としました。

意気込みだけでは不十分で、やはりこれから練習の積み重ねが必要で、この夏休みに「もう一度集合」となり、

8月29日(水)午後10時から練習することを決定。

上手にはなれないが、仲間と一緒になって練習して「チームワーク」を大事にして、今後も引き続き練習に取り

組みます。

9月からは、「美術と音楽に励む」二学期となりそうです。

久本 喜生(美術工芸科)

![]()

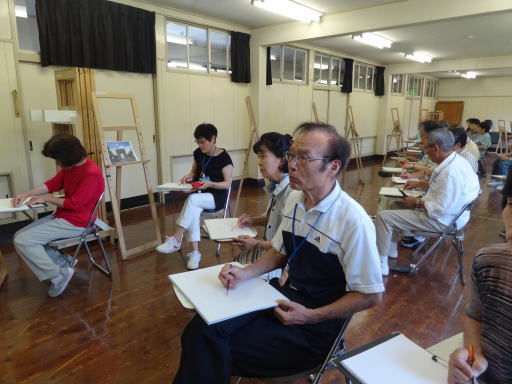

「美術工芸・白熱授業」状況-2012.07.10

美術工芸科の「白熱」授業!

28期美術工芸科は、男性20名・女性10名の計30名です。

最初の7日間の授業は、「美術講師」として高名な元中学校長の先生です。

「美術の基礎」を2日、「デッサンとスケッチ」を5日計7日連続の講義です。

いつも、教材の入ったダンボールを運び込み、画材・先生の描いた絵・写真・

モチーフ等を教室内に並べ、精力的に講義されます。

講師自らお手本 「白熱」講義 全員「描き」に集中

講義はやさしい叱責あり、笑いありの分かりやすい内容です。

□「美術の基礎」

・自己紹介(志望の動機・・・40数年描いていない、旅先でチョコット描きたい)

・画材の紹介・・・携帯用絵具、スケッチブック、筆、練り消しゴム等

・美の枠組み・・・水彩画は視覚芸術・平面造形の中の一つ

・美の原点・・・ラスコーの洞窟壁画(牛を殺して食した後の感謝と祈り)

・グラデーション・・・鉛筆で濃から薄へ・色々な線を描く

□「デッサンとスケッチ」

・静物画・・・「ペットボトル」、「焼酎の瓶・カップ・小さな樽」、

□「海のブイ・サザエ・甕」

・風景画・・・学園の裏で「校舎と陶芸小屋」

イーゼルに置いた写真「横浜税関」

□風景画を描くコツ

①目線に水平線を引く(中心をはずす)

②遠近を意識しながら補助線を引く(構図枠を使う)

③全部画かないで省くところは省く。

講師の一人一人への批評で、「車が空を飛ぶ?」というジョークに笑っていたら、

自分の絵も建物が浮いていた。

山野辺 寛(美術工芸科)

![]()

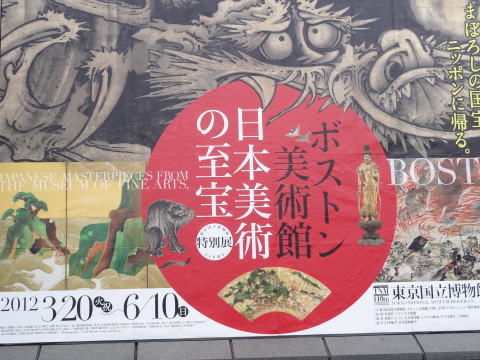

校外活動①:上野公園美術館巡り-2012.06.06

前夜からの大雨は小雨となりましたが、予定通りの雨天決行。

「上野公園に10時半集合」、さすが遅刻者は誰もいません。

・午前の部

参加者全員で、東京国立博物館での「特別展 ボストン美術館日本美術の至宝」鑑賞に

ワクワク気分で正門へ。

予想通り大勢の見学者でチケット購入と入館まで並ぶこと40分。当然館内は混雑状態で、

この史上最大規模の日本美術展を見逃してはと、懸命に見学しました。

日本美術の見応えのあるすばらしい作品群を目の当りにして感動!

圧巻は、世界初公開曽我蕭白の「雲龍図」でダイナミックな画面に、私を含めて全員が

「衝撃」を受けたようです。

予定の1時間半はあっという間に過ぎて、「熱心に鑑賞」の仲間もいて全員集合とならずの

集合写真となってしまいました。

その後、公園内でお弁当を全員一緒に食べて親睦を図る予定でしたが、天候が

悪かった為、残念ながら次回のお楽しみとして残しました。

次回の幹事さん、よろしくね。

・午後の部:各班毎に自由行動

午後からは雨も上がり、それぞれ班別に、「上野散策」、「国立西洋美術館」、

隅田川散策」、「もう一度東京国立博物館へ」と、美術工芸科らしい充実の

楽しい一日でした。

平松 十九代(美術工芸科)

![]()

copyright c2012 higashimatuyama28.news.coocan all rights reserved