彩の国いきがい大学東松山学園

彩の国いきがい大学東松山学園

平成25年度28期課題学習発表・美術工芸科B班

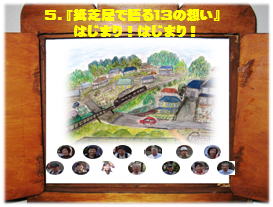

紙芝居で語る13の「想い」

1 はじめに

(1) 班編成と基本方針

B班は13名(男性7名、女性6名)で構成され、全員が次のとおり役割を分担し、互いに協力して

課題に取り組むこととした

(2) 課題学習テーマの選定

数回にわたり、メンバーから出されたいろいろなテーマ案について協議した結果、紙芝居を作成する

こととし、自分の人生の中での「想い」を「絵と語り」にすることで意見の一致をみた。

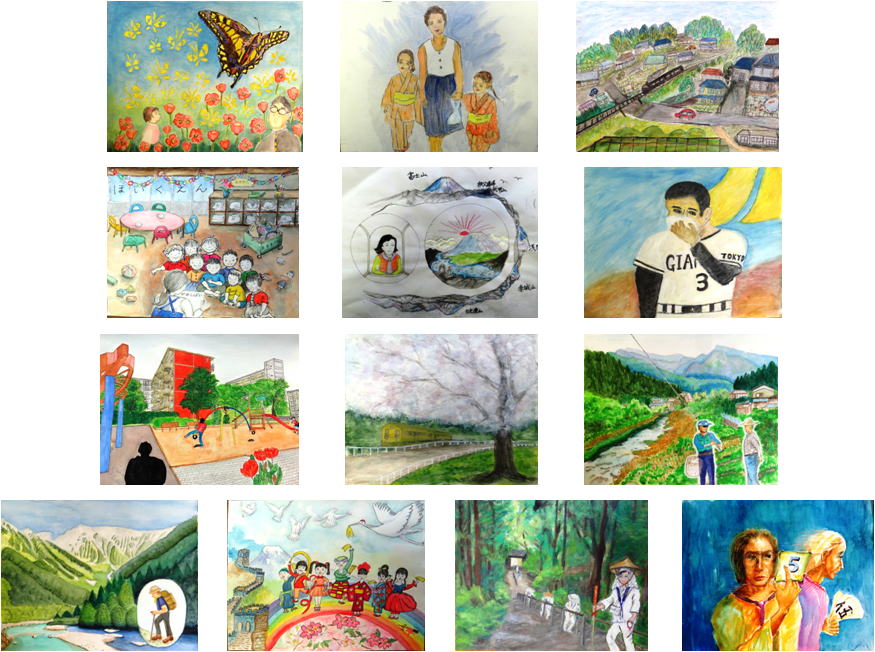

絵は一人一枚、キーワードは「想い」、物語文は原稿用紙一枚程度で作成することに決定した。

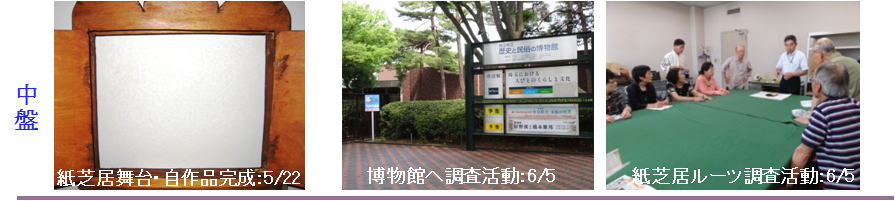

2 活動経過

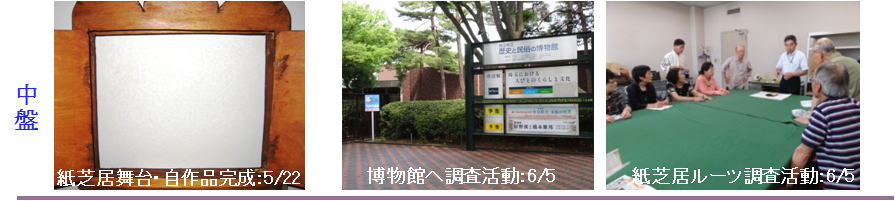

事前におおまかな活動日程を作成し、2月から7月までに11回の会合を重ねた。前半はもっぱらテーマの議論に時間をさき、後半は本格的な紙芝居作成作業に打ち込んだ。並行して、県立博物館等を見学し、絵の作成について講師から助言を受け、紙芝居の実演についてボランテア団体の方から指導をうけた。

このようにして、7月末までに課題学習のまとめと編集を完了し、その後、パワーポイントの画面を見ながら、発表のリハーサルを行った。

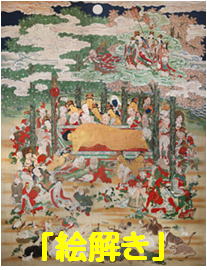

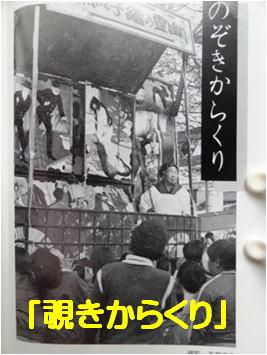

3 紙芝居の歴史とルーツ

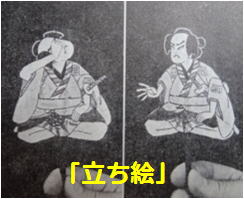

紙芝居は、鎌倉時代の「絵解き」が源流と言われ、その後、「絵巻」、「覗きからくり」、「写し絵」、

「立ち絵」へと世相と併行して進化し、「紙芝居」となった。昭和10年頃と戦後10年間の2度の最盛期が

あったが、テレビ等の登場もあり、「自転車で来る紙芝居屋さん」は次第に街頭から姿を消していった。

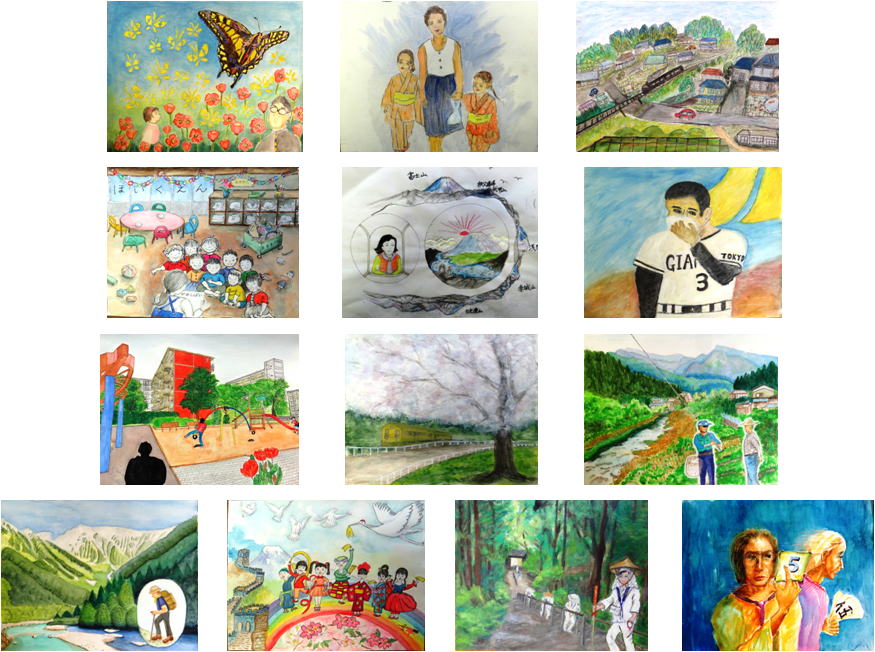

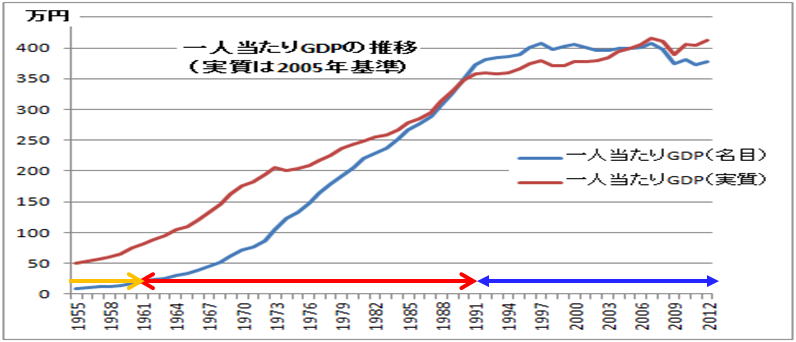

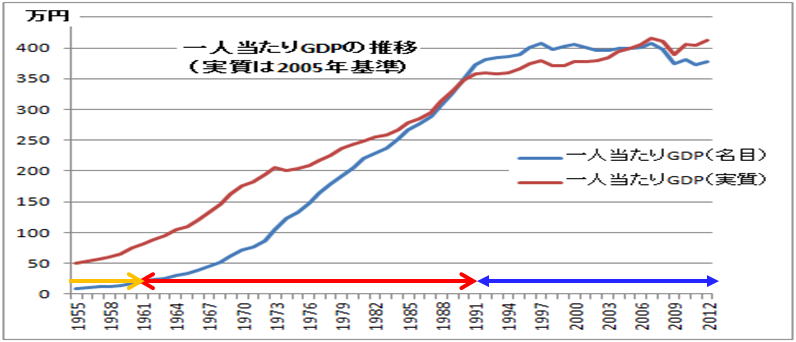

4 「13の想い」とその年代背景

私たちはこれまで生きてきた過程を振り返ってみて、人生の中で各自が抱いた熱い想いを一つ選び、これを紙芝居の形で表現してみた。この時代を理解する一助として次のような世相年表をつくり、13人の「想い」のタイトルをこの年代に対応させて、その軌跡を辿ってみた。

| 年代 |

世相 |

『想い』のタイトル |

作者 |

| 1960年 |

日米新安保条締結、カラーTV放送開始、東海道新幹線開通、岩戸景気 |

1) 『アゲハ蝶』 |

久本 |

| 2)『小学生の頃の思い出』 |

森山 |

| 3)『米沢で育った私』 |

森本 |

| 1965年 |

日本GNP世界2位に、小笠原返還、ビートルズ来日、 いざなぎ景気、中国で文化大革命、第3次中東戦争 |

4)『保育園で育った子供達』 |

長谷川 |

| 5)『山と自然と私』 |

島村 |

| 1970年 |

大阪万博開催、ニクソンショック、円の変動相場制、ベトナム戦争終結 |

6)『長嶋にあこがれ引退に涙する』 |

元木 |

| 7)『11回目で入居できた公団住宅』 |

松木 |

| 1980年 |

日航ジャンボ機墜落、国鉄民営化、プラザ合意、ベルリンの壁崩壊 |

8)『1本の桜・ソメイヨシノ』 |

山野辺 |

| 9)『名栗川の鮎釣り』 |

中島 |

| 1990年 |

バブル崩壊、ソ連崩壊、EU誕生、地下鉄サリン事件、山一証券破綻 |

10)『山歩き入門』 |

野口 |

| 11)『日中友好・黄色いハンカチ』 |

福島 |

| 2000年〜現在 |

ITバブル崩壊、イラク戦争勃発、郵政民営化、民主党政権誕生、東日本大震災、中国GDP世界2位に |

12)『再出発の旅・四国遍路』 |

平松 |

| 13)『創作・『約束』 |

安田 |

私たちが生きた時代は、戦後の復興期から経済の高度成長期へ、そして平成の不況期まで、

山あり谷ありの激動の時代であった。今回、自分たちが生きてきた時代の流れを自ら確認し、

共通するものを持ち合うことができた。

5 まとめ(課題学習で得たこと)

私たち世代の世相も反映した、13人13様の「想い」が

私たち世代の世相も反映した、13人13様の「想い」が

絵と語りとなり、紙芝居で表現するというオリジナル作品が

できあがった。

私たちは課題 学習をまとめるにあたり、何度も話し合いを重ねた。時に議論がエキサイトすることもあっ

た。しかし同じ時期に美術工芸科で学ぶ者同士である。全員の作品をまとめてみることにより、同時代を生き

たものとして共感を呼び、お互いの理解が深まり、意義ある試みになったのではないかと思う。そして出来あ

がった「果実」もさることながら、全員の協力で学習を通して経験したことは、何ものにも代えがたい財産に

なったことと思う。これを機会に、仲間との今後の交流を一層濃いものにできると確信している。

最後に、課題学習活動でご指導頂いた以下の方々に、御礼申し上げます。

・想いを描いた絵への助言 :木下重美氏(川越美術協会会長)

・物語り方への指導 :伊藤節子氏(紙芝居、あじさいの会)

・立ち絵(実物) :埼玉県立歴史と民俗の博物館

copyright©2011 Higashimatsuyama Gakuen all rights reserved.

彩の国いきがい大学東松山学園

彩の国いきがい大学東松山学園

私たち世代の世相も反映した、13人13様の「想い」が

私たち世代の世相も反映した、13人13様の「想い」が