丂嵤偺崙偄偒偑偄戝妛搶徏嶳妛墍

丂嵤偺崙偄偒偑偄戝妛搶徏嶳妛墍丂暯惉俀俆擭搙俀俉婜壽戣妛廗敪昞丒傆傞偝偲揱彸壢俙斍丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞晲憼偺撔栻巘

丂丂侾丏僥乕儅慖掕棟桼

丂丂丂仚斍堳偺傎偲傫偳偑乽撔栻巘乿偵偮偄偰偺抦幆偑側偐偭偨偙偲丅

丂丂丂仚峕屗帪戙拞婜傛傝侾俀擭偛偲偵峴傢傟偰偒偰俀係侽擭偺屆偄楌巎偑偁傞偙偲丅

丂丂丂仚懳徾偺栻巘偑妛墍廃曈偵揰嵼偟丄俈俀儢強偡傋偰尒妛壜擻側斖埻偵偁傞偙偲丅

丂丂丂仚嶲峫暥專偑旕忢偵彮側偔丄偐偊偭偰傗傝偑偄偵壩傪晅偗偨偙偲丅

丂丂俀丏帠慜妛廗

丂丂丂丂丂撔栻巘偵偮偄偰偼斍堳慡堳偑慡偔偺敀巻忬懺偱偟偨偺

丂丂丂丂偱丄傑偢婎慴偐傜妛廗偟傛偆偲偄偆偙偲偵側傝傑偟偨丅

丂丂丂丂偦偙偱俈俀栻巘傪摑妵偟丄偐偮丄侾斣嶥強棿暉帥偺屼廧怑

丂丂丂丂乽惷惇梇條乿偵嫵偊傪偄偨偩偗傞傛偆捈愙偍婅偄偟偨偲偙

丂丂丂丂傠丄屼廧怑偼夣戻偝傟丄俀擔娫崸愗挌擩側屼巜摫傪帓傞偙

丂丂丂丂偲偑弌棃傑偟偨丅島媊偱摼偨抦幆偼偦偺屻偺栻巘傪攓娤偟

丂丂丂丂偰偄偔忋偱戝偄偵栶棫偪傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惷 惇梇廧怑偵傛傞帠慜妛廗晽宨

丂丂丂丂俙丏暓憸偺抧埵偲奒憌

丒屽傝傪奐偄偨幰

丒屽傝傪奐偄偨幰乮庍夀丄垻栱懮丄戝擔丄淚幧撨暓丄栻巘乯

丒恖乆偵嫵偊傪愢偒丄擛棃傪栚巜偟廋峴拞偺幰

乮抧憼丄娤壒丄暥庩丄擔岝丒寧岝乯

丒暓嫵傪庣傝丄幾埆偐傜恖乆傪媬偆栶妱

乮晄摦丄嬥崉栭嵆丄垽愼乯

丒暓偺嫵偊傪怣偠傞恖乆傪庣傞栶妱

乮巐揤墹丄掗庍揤丄瀽揤丄侾俀恄彨乯

丂丂丂俛丏栻巘擛棃偲偼

丂丂丂俛丏栻巘擛棃偲偼丂丂丂丂丂懠偺擛棃偼慡偰偁偺悽偺埨傜偓傪梌偊偰偔偩偝傞偺

丂丂丂丂偵懳偟丄栻巘偝傑偩偗偼巹偨偪傪尰悽偺嬯偟傒偐傜媬

丂丂丂丂偭偰壓偝傞暓條偱偡丅栻巘偝傑偼尵梩捠傝昦婥傪帯偡

丂丂丂丂偙偲傪摼堄偲偟偰偄傑偡丅摿偵栚偺昦傪帯偡偲偄偆偙

丂丂丂丂偲偱抦傜傟偰偄傑偡丅偦偺偨傔抧堟偵枾拝偟偰庴偗宲

丂丂丂丂偑傟偰偒傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂撧椙栻巘帥嬥摪偺摵憸栻巘嶰懜

丂丂丂丂傑偨丄懠偺擛棃憸偲堎側傝嵍庤偵栻氣傪帩偭偰偄傞偺偑摿挜偱偡丅擔岝丒寧岝曥嶧偼栻巘擛棃偺嵍塃

丂丂丂丂偵巇偊丄擔岝偼拫娫丄寧岝偼栭娫傪扴摉偟丄拫栭傪栤傢偢栻巘擛棃偺偍庤揱偄傪偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂偝傜偵偦偺嵍塃傪侾俀恄彨偑偍庣傝偟偰偄傑偡丅

丂丂丂俠丏撔偲栻巘

丂丂丂丂丂杮棃栻巘摪偼恖棦棧傟偨偝傃偟偄応強偵寶偰傜傟傑偟偨丅僩儔偼恖傪旔偗偰偦偆偄偆栻巘摪偵廧傒

丂丂丂丂偮偔傛偆偵側傝丄偦傟傪尒偨恖乆偼丄僩儔偑栻巘偝傑傪偍庣傝偟偰偄傞偲偄偆傆偆偵丄壗帪偟偐僩儔

丂丂丂丂偲栻巘偝傑傪寢傃晅偗撔栻巘偲側偭偰偄偒傑偟偨丅偦偟偰侾俀擭枅偺撔擭偺擭偵栻巘條偺屼奐挔偑塩

丂丂丂丂傑傟傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅

丂丂丂俢丏俀侽侾侽擭偺撔栻巘傪怳傝曉偭偰

丂丂丂丂丂俀侽侾侽擭偺撔栻巘屼奐挔偼係寧俈擔偐傜

丂丂丂丂丂俀侽侾侽擭偺撔栻巘屼奐挔偼係寧俈擔偐傜丂丂丂丂侾俁擔傑偱偺俈擔娫丄俈俀儢強堦惸偵峴傢傟

丂丂丂丂傑偟偨丅

丂丂丂丂侾斣棿暉帥敪峴偺乬傔偖傝乭傪棅傝偵師偺栚揑

丂丂丂丂抧傊恑傒傑偡偑丄椱棡岝擛棃偲愼傔敳偐傟偨

丂丂丂丂愒偄涱傪墦偔偐傜傕栚偵偡傞偙偲偑偱偒丄栚

丂丂丂丂揑抧傊偺栚報偵側傝傑偟偨丅栻巘偝傑偺塃庤

丂丂丂丂偲偍摪偺慜偺曮搩傪屲怓偺巺偱寢傃丄娫愙揑

丂丂丂丂偵栻巘偝傑偵怗傟傞偙偲偱丄帨垽傗屼棙塿傪庴

丂丂丂丂偗傜傟傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂偍嶲傝偺屻丄屼庨報傪栣偄師傊偲岦偐偄傑偡

丂丂丂丂偑丄峴偔愭乆偱抔偐偄愙懸偵夛偄丄俈俀栻巘傪

丂丂丂丂傔偖傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

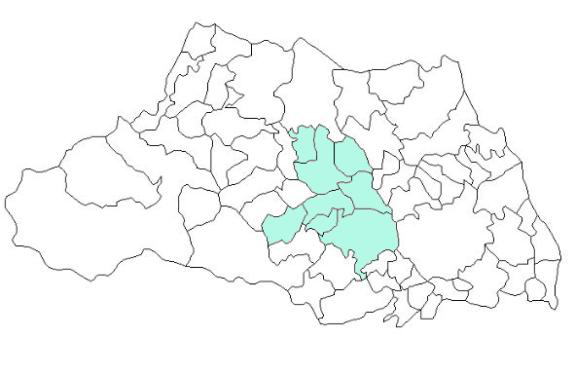

丂丂俤丏拞晲憼抧嬫偲栻巘偺暘晍忬嫷

丂丂丂丂撔栻巘偱偄偆拞晲憼偲偼尰嵼偺嶉嬍導拞墰

丂丂丂丂撔栻巘偱偄偆拞晲憼偲偼尰嵼偺嶉嬍導拞墰丂丂丂晹偺係巗係挰傪巜偟偰偄傑偡丅偦偺暘晍忬嫷

丂丂丂偼丄妸愳挰亖俁儢強丄搶徏嶳巗亖侾俋儢強丄

丂丂丂媑尒挰亖俉儢強丄愳搰挰亖侾俇儢強丄嶁屗巗

丂丂丂亖侾俇儢強丄栄楥嶳挰亖俀儢強丄掃儢搰巗亖

丂丂丂俆儢強丄愳墇巗亖俁儢強偺寁俈俀儢強偱偡丅

丂丂丂偱偼壗屘俈俀儢強側偺偐丠 俈俀傪娍悢帤偵

丂丂丂捈偡偲乮幍僾儔僗擇乯偱僀僐乕儖嬨偲側傝

丂丂丂偙傟偼乽嬯乿偵偮側偑傝丄乽俈俀栻巘傪傔偖

丂丂丂傞偵偼嬯楯偟傑偡傛乿偲偄偆堄枴偑崬傔傜傟

丂丂丂偰偄傑偡丅傑偨丄侾斣偐傜俈俀斣傑偱偺慡岺

丂丂丂掱偼栺侾俇侽噏偱係侽棦偵側傝傑偡丅

丂丂丂嫆偭偰丄峕屗帪戙偼丄慡偰搆曕偩偐傜寬媟側恖偱傕俈俀儢強偺弰楃偵偼丄嵟掅偱傕係擔掱搙偼昁梫

丂丂丂偩偭偨偱偟傚偆丅

丂丂丂俁丏俈俀栻巘傪傔偖偭偰傒偰

丂丂丂丂摉弶偺寁夋偱偼俈俀儢強傪幵俁乣係戜偵暘忔偟丄

丂丂丂丂摉弶偺寁夋偱偼俈俀儢強傪幵俁乣係戜偵暘忔偟丄丂丂丂係擔娫偱傔偖傞梊掕偱偟偨丅

丂丂丂偄偞僗僞乕僩偟偰傒傞偲丄慡懱偺偆偪偺栺俁侽儢強

丂丂丂偼偦偺抧嬫偱傕柤偺偁傞偍帥偱抧恾偵傕婰嵹偝傟偰

丂丂丂偄傞偨傔梕堈偵妋擣偱偒傑偟偨偑丄巆傝偺係侽悢偐

丂丂丂強偼恖棦棧傟偨応強偩偭偨傝丄堦晹偵偼崱偼攑偝傟

丂丂丂栻巘偝傑偑懠偺巤愝偵堏偝傟偰偄偨傝側偳偱強嵼妋

丂丂丂擣偵帪娫傪旓傗偟丄寁夋傪侾擔僆乕僶乕偟偰偟傑偄

丂丂丂傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂侾俆斣嶥強 娤壒帥乮愳墇巗丒寏堜乯

丂屼奐挔偺帪婜偱偼偁傝傑偣傫偺偱丄偁傑傝懡偔偺栻巘偝

丂屼奐挔偺帪婜偱偼偁傝傑偣傫偺偱丄偁傑傝懡偔偺栻巘偝傑傪攓娤偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨偑丄乬傔偖傝乭偺庢拞

偨傑偨傑嬤嵼偺偍擭傛傝乮彈惈偑懡偄乯偑廤傑傝栻巘條

傗偍庍夀條偺屼奐挔傪偟偰偄傞応偵弌偔傢偟丄幨恀傪嶣傜

偣偰傕傜偄丄榖傪暦偐偣偰傕傜偆偙偲偑偱偒傑偟偨丅

奆偝傫偼擔傪偒傔偰掕婜揑偵夛崌偟丄暓憸偺偍悽榖傪偟偨

屻丄拑壻巕傪帩偪婑傝偍拑傪堸傒側偑傜妝偟偄傂偲帪傪夁

偛偟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂丂丂俁俁斣嶥強 楈徏埩乮愳搰挰丒敤拞乯

丂丂丂丂変乆偺廧傓抧堟偵傑偩偙偺傛偆側愄夰偐偟偄妶摦偑巆偭偰偄偨偙偲偵姶摦偟丄偆傟偟偔側傝傑偟偨丅

丂丂丂偟偐偟丄偙傟傜偺夛偺儊儞僶乕偼傎偲傫偳偑俈侽嵨埲忋偲巚傢傟傞崅楊幰偱彈惈偽偐傝偱偟偨丅

丂丂丂偙偆偟偨抧嬫傕徍榓偺拞崰偵斾傋戝偒偔條曄傢傝偟丄戭抧壔偑恑傒丄恖岥偑憹偊丄嬑傔恖偺斾棪偑媫憹

丂丂丂偟丄偦傟偧傟偺壙抣娤偑懡條壔偡傞側偐偱丄偙偺傛偆側妶摦偼偳偆側偭偰偄偔偺偱偟傚偆偐丅

丂丂丂斶娤揑側峫偊偟偐晜偐傫偱偒傑偣傫丅変乆偵偼偳偆偡傞偙偲傕偱偒傑偣傫偑丄崱夞偺壽戣妛廗偱変乆

丂丂丂側傝偵偟偭偐傝婰榐偲偟偰巆偟偰偍偒偨偄偲巚偄傑偟偨丅