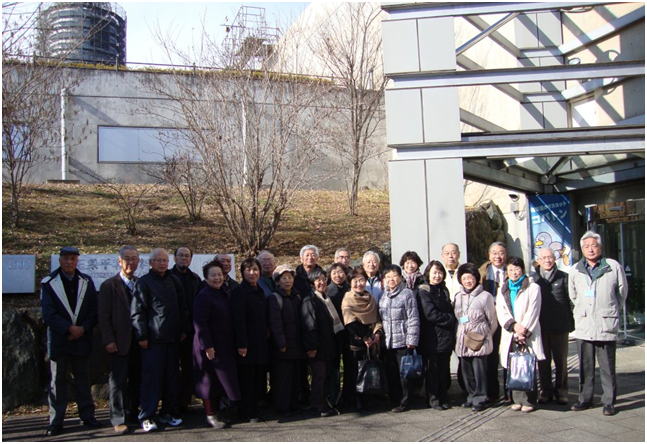

1月27日全員で岩殿にある平和資料館を訪問しました。

1時30分に集合し、最初は映画「最後の空襲くまがや」を見ました。

<映画の内容>

アニメ映画で、空襲で親を亡くした戦争孤児「幸子」が、ひとり汽車で熊谷の叔父さんの

所へやってくる。叔父さんの家で、水遊びやグミの実を取って食べたり、従兄弟達と楽し

く過ごしていた。しかし戦時中でもあり、兵隊さんの出兵、万歳、万歳と叫んでいた光景

があり、8月15日に重大発表があると新聞で知ったその夜熊谷市は空襲に遭い、幸子は

亡くなり、良夫・正雄達は助かったが、後日不発弾で遊んでいるときに不慮の死を迎えた。

その後、展示品「昭和初期の民家」「小学校の建物」「防空壕」をゆっくり見て、収集資料

展を見学しました。3時前に館内の見学も終わり、解散しましたが、もう一つの楽しみで

あった展望台は工事中で中に入れず、スカイツリーは見ることが出来ませんでした。

<私の感想>

ここに「平和資料館」が在るのは前から知っていましたが、足が遠のいていました。今回

学園の手配で見ることができ、良かったと思っています。映画「最後の空襲くまがや」を

見て、いろいろな情報が国民に知らされていなかった様に思えるのですが、当時は報道の

自由が無かったか?それとも情報が管理されていたのか?それでは、今日は世界や日本の

状況を新聞・TV等はどう報道しているのか?考えさせられました。

昔、家で使ってた「かや」を映画の中で懐かしく見ました、確かに「蚊」が中に入らない様に

ぱたぱたしてから出入りしていましたね。

展示品の中で新聞「The New York Times] August 15,1945 のトップ見出し:

JAPAN SURRENDERS. END OF WAR! EMPEROR ACCEPTS ALLIED RULES-

M'ARTHUR SUPREME COMMANDER; OUR MAN POWER CURBS VOIDED

(surrender—降伏、supreme commander—最高司令官curbs voided-(意味がわか

らない)

もし日本が勝っていたらこんな見出しじゃないと思うけど。意外とさめている印象ですが?

戦争はあってはいけないと思いますが、紛争や争い(領土、宗教、民族、覇権)は世界で

今もあります。多分今後もなくなる事は無いと思いますが、最初に映画で見て感じた、幸

子のような不幸な子供を作ってはならない、二度と戦争を起こしてはいけない、という思

いが、平和な社会の発展への小さな原動力になるのではないか、と思いました。

25日に授業が終了してから第2回クラス親睦会を学園に近いレストラン「田園」で

開催しました。2学期の「学園祭」「東松山スリーデーマーチ」と大きなイベントも終了して

一息ついたところです。

学園祭の盛り上がりで一体感が醸成されて、しっかりと深めた絆を、その慰労と更なる親睦と

忘年会にしようと、幹事役員のタイミングも、また内容も充実したぴったり企画で始まることが

出来ました。

まず全員に「クリスマス・プレゼント」! 何歳になってもプレゼントは嬉しいもの。

全員に手渡しの他、ラッキー賞もあって、親睦会はスタートから盛り上がりました。

食事よりおしゃべりに花が咲き、ダベリ時間もあっという間に過ぎて、次は芸能祭タイム。

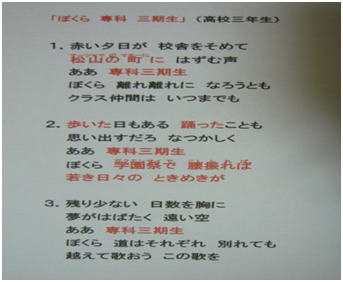

男性グループによる歌、「ぼくら専科三期生」。高校三年生の替え歌ですが、気持ちは若いつも

りで唄っても、曲テンポにやや遅れ気味で、いきがい大学生の息切れ感と張り切り感がミス

マッチ上々の“ボーイズグループ”で、これがまたイイ!と、好評アンコール!!

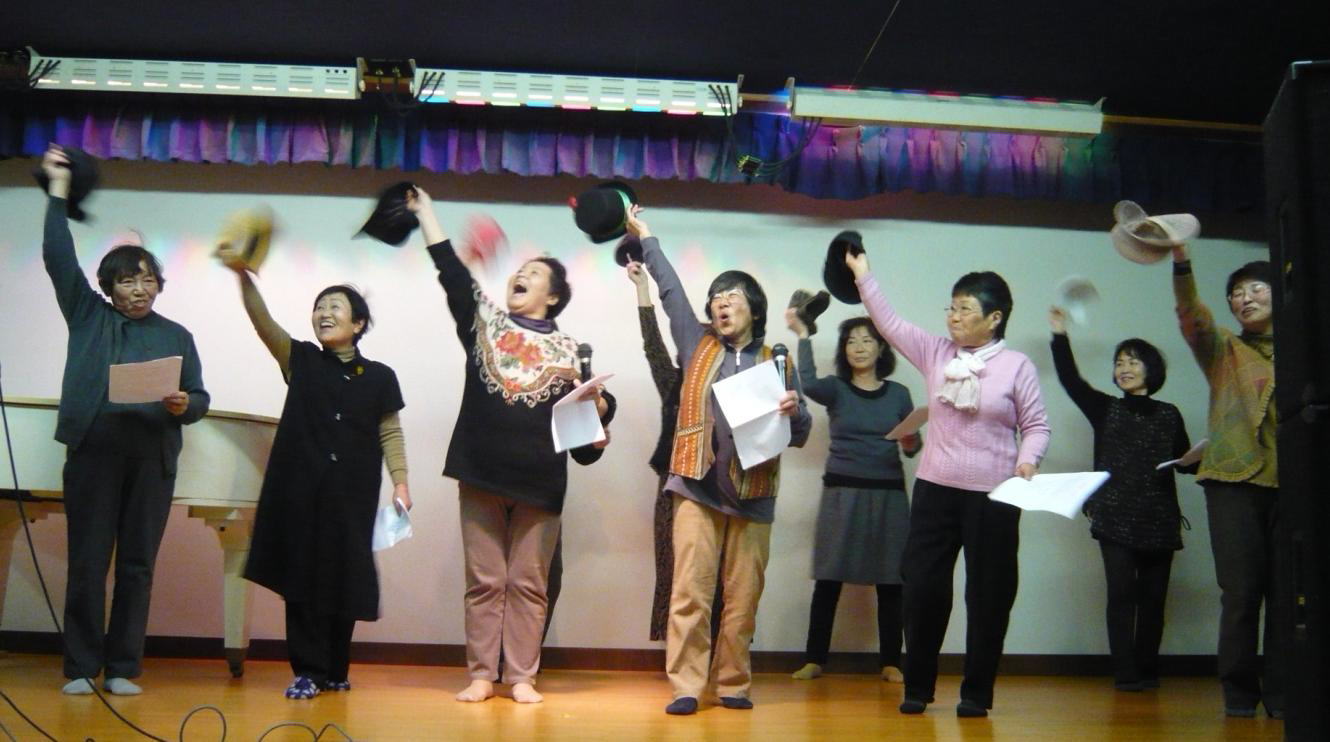

一方女性は『郷土レディース』を結成。「恋の季節(振り付けつき)」と「美しい六十代」

(美しい十代の替え歌)コーラス。まさに歌の通り若々しく、のりのりの振り付けつきで、

ステージ狭しと躍動感ある歌と振り付け歌謡ショーで大好評!みんな女学生に戻ってイキイキ!

個人やグループでの芸人も多く、次々にマイクを握り、二人ダンシングをしたり、トリオで

唄ったり・・・。

多芸の人や意外な趣味を知ったりして、いきがい大学は生き方を学ぶ集まりであることが実感

でき、様々な生き方を知ったり学んだ有意義な時間が持てた親睦会でありました。

「郷土を知る」クラスは、7月15日のホームルームで、AとBの2チームに分かれて、

学園祭で演芸を行うことになりました。

そのAチームの学園祭顛末記を記述します。

メンバー全員が集まって相談をし、演目は「民謡踊り」に決まりました。

メンバーの一員からの紹介で、吉野キヨ子先生から踊りの指導を受けることになりました。

踊りは、紆余曲折を経て、「彩の国小唄」と「秩父音頭」に決まり、衣装もレンタルの祭り用

の半纏を一泊二日で借りることにしました。

第1回目の練習は、残暑が厳しい中、9月6日(火)に32教室で行いました。

皆で大汗をかきながら、先生から振り付けを教えてもらいました。

その後は、クラスのホームルームの時間を利用して皆でそろって練習をし、10月11日(火)

に再び吉野先生に来ていただき、最後のおさらい特訓をしました。

学園祭当日は、開会式が終わってから、レンタルの半纏を大急ぎで着て、わざわざ来て頂いた

吉野先生に、半纏の紐の結び方等、着付けを教えてもらいました。

出番前の控室で、会場当番の人が揃いませんでしたが、記念写真を撮りました。

いよいよ本番です。最初は「彩の国小唄」。

前日の予行練習の時は出だしの踊り始めのところを間違えてしまったのですが、今回は先生に

も出演していただいたので、先生の踊りを横目で見ながら、なんとか踊りました。

「楽しく笑顔で踊ろう!」と思ったのですが、振り付けを間違えないように踊るのが精一杯で

後で写真をみると顔が引きつっていました。続いて、「秩父音頭」を踊りました。練習の時より

も本番は、長く踊っていたように思いました。

終わって、幕が閉じると「やれやれ」とホッとしました。

私も含めてメンバーの皆さん、お疲れ様でした。

2学期の学園祭準備や練習で盛り上がっている中の9月30日、校外学習として、川島町の

「遠山記念館」を訪問しました。

日興証券の創立者、遠山元一氏が再興した生家です。

記念館の学芸員から、秋の展示「うるわしの木綿布」についてと、東棟・中棟・西棟を渡り

廊下でつないで構成された築後75年の「伝統的日本建築の邸宅」について、それぞれ懇切な

説明を受けました。

展示では、現代にいたるまでの木綿の歴史の流れの説明をしてもらいました。古き収集品と

インドなど各国の職布、染色、デザインなどの特徴ある展示品は、鮮やかで驚きを思えるほど

見事で感動ものでした。

建物(写真背後)は、基本構造には築後現在まで一切改修をしていないという設計の絶妙さ、

全国各地から選りすぐられた銘木と建築、左官、などの技術に、改めて日本建築の奥深さを

認識させられました。

なお、記念館からお土産として全員が頂いてきた「葉」は、タラヨウ(多羅葉)で

「はがきの木」です。

この葉に宛名とお便りを書いて切手を貼り、ポストに入れると郵便として扱ってもらえます。

いよいよ9月2日から二学期がスタートしました。

「郷土を知るコース」では、3回に分けて「川越」「東松山」「熊谷」の『まちの姿』を知る

講義がスタートしました。今日は大久保彦先生(専科1期、23期、卒)から「まちの姿

(小江戸川越めぐり)」と題して、資料・パワーポイントを駆使しての講義で、実に詳しく

纏まって良く理解でき、川越の要所を歩いているがごとく感じました。

第一部は「神社・仏閣」、<江戸を見たけりゃ川越に>の所以とも言われる喜多院など。

第二部は「蔵造りの町並み」。

また川越にまつわる様々な伝説とその場所なども面白かった。

この中で、72歳から家康に仕え108歳までも生きた喜多院の「天海僧正」の

“気はながく、 勤めはかたく 、色うすく、食ほそうして 、心ひろかれ“ を詠んだ長寿歌を紹介を

して頂き「みなさんの人生はこれから」とエールも贈ってもらい、とても心強いことでした。

さらに第三部があり『地域創造座による「とうりゃんせ」』の実演をメンバーが熱演。

想定外の講義に「いきいきとして地域で活躍中のパワー」を沢山いただきました。まさに生きた

講義の実践を教えられたと同時に、いきがい大学の地域での活躍に目を見張りました。

「最終場所の川越城本丸御殿に着いた。

ちっとべぇ疲れたヨォ

「郷土を知る」4班のメンバーで、親睦と郷土の勉強を兼ねて「川越」へ出かけました。

夏本番の日差しが戻り、最高気温が37度にもなった8月9日(火)川越駅に集合。

クレアモール商店街を抜けスタート。平日なのにその人出の多いことに一同まずビックリ。

「小江戸蔵里」で国指定登録有形文化財の明治蔵・大正蔵・昭和蔵など建物と特産品・土産品を見て、

熊野神社(銭洗い弁天・酉の市)、蓮馨寺(おびんずる様・呑龍さまの日)へ。また大正浪漫通りでは

今でもモダンに感じる大正時代の建物や木造三階建のうなぎ屋などを見て、いよいよ

メインの蔵造りの町並みへ。袖蔵・店蔵が黒光りする立派な蔵の防火への工夫(うだつ・観音開扉・

目塗り台など)を学び豪壮で大きな鬼瓦を見比べ、川越のシンボル「時の鐘」を廻ってメインの蔵造りの

町並みを見学した後、予約した昼食会場へ。

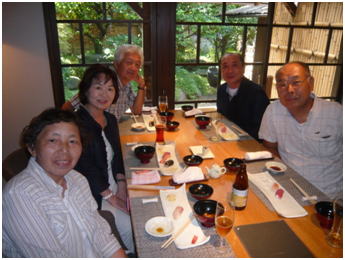

細い路地を抜けると明治の面影を湛えた建物の、和の庭が眺められる個室にて美味しい食事と

地ビール「COEDO紅赤」で乾杯!雰囲気のある部屋とゆっくりした時間の中の会話で親睦を深めた。

食後は河越氏墓所と大銀杏のある養寿院、手作り菓子の菓子屋横丁。そして「祭り会館」に入場して

昨年観客が80万人もあったという有名な川越祭りについての説明と見学で造詣を深めた。

高台にある川越城富士見櫓跡、「とうりゃんせ」の三芳野天神社、今春2年半かけて修理工事が終わり

公開された川越城本丸御殿などを回り、懐かしいボンネットバスで帰路につき駅に向かった。

川越の歴史・文化・自然を少し理解して、親睦というかけがいのない財産を得た4班の一日でした。

「蔵造りの町並み(NHK「つばさ」ロケ風景の頃)」

学園祭の練習をスタート!

「郷土を知る」コースの“ハワイアン・Bチーム”は、

お互いの親睦を深める良いチャンスとして、秋の学園祭

の出し物の練習を活用しようと、夏休み期間中の7月

29日(金)に第1回目をスタートしました。

出し物は「フラダンス」。 手で山や波乗り・サーファー、公園、噴火する火山などを形容しながら、足の運び。

これがなかなか一致しないし、覚えられない。

老化する頭脳や身体を若々しく保つには、

このフラダンスが一番効果的!と信じて、全員で手を挙げを

ステップして練習に励みました。

若々しくなった我々を、是非学園祭で ごらんあそせ!!

学園祭に向けて、「郷土を知る」コースの“Aチーム”は、10月11日(火)にほぼ全員が

集まり、最後の特訓練習を行いました。

出し物は「民謡踊り」。2曲踊ります。

一つは、「秩父音頭」(関東三大民謡のひとつに数えられています。)

もう一つは、最初は「炭坑節」を踊る予定でしたが、炭坑節は福岡民謡なので、

「彩の国小唄」に変更しました。振り付けは炭坑節と同じです。

練習を始めた頃は、前の人の背中を見ながら、見よう見まねで踊っていましたが、特訓の

おかげでひとりで踊れるようになりました。指導していただいている吉野キヨ子先生から

も「踊りはもう大丈夫」と太鼓判を押され、今日の練習の後半は、曲の出だしの踊り方を

重点的に練習しました。

さて学園祭本番は、自信半分、不安半分、どうなるのでしょうか?

「郷土を知るコース」の一学期

4月15日 さいたま市文化センターで入学式をしてから、もう一学期が終ります。 その時に当校の学長の上田知事が挨拶の中で、「70歳まで元気に生きれば平均余命は男子は16年、女子は19年ですよ」と言われ、もうそれだけで長生きできるような気持になり、気分良くスタートした一学期はあっという間でした。

専門の3コースが合同での午前の授業。また午後の専門コースごとの授業では埼玉の郷土の行事・風習・民俗などやひな祭り、信仰形態と神社、農林業などについて、興味深く学びました。また、施設訪問では埼玉県立「川の博物館」見学を行い、県下を源流とする荒川が「荒ぶる川」のイメージから「荒川」「荒河」が日本には33本もある事とか、「川幅日本一」であるなど、「川の国 埼玉」を再認識できました。

copyright c2011 higashimatuyama-senka3 all rights reserved